○山鹿植木広域行政事務組合文書規程

平成6年9月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、山鹿植木広域行政事務組合における文書の取扱いについて必要な事項を定める。

(公文書の種類)

第2条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するものをいう。

イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するものをいう。

(2) 公示文

ア 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分又は決定した事項を一般に公示するものをいう。

イ 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。

(3) 令達文

ア 訓令 管理者が所属の機関又は職員に対して例規となるべきことを指揮命令するものをいう。

イ 達 管理者が特定の個人、法人又は団体に対してその権限に基づいて命令、禁止、停止、取消、変更等の処分をするものをいう。

ウ 指令 管理者が特定の個人、法人又は団体の申請又は願出等に対して許可、認可、承認等をするものをいう。

(4) 通達文

ア 通達 所属の機関又は職員に対して事務処理の方針、細目等を指示するものをいう。

イ 依命通達 管理者が自己の名をもって所属の機関又は職員に対して通達すべき事項をその補助機関が管理者の命を受けて当該補助機関名をもって行うものをいう。

(5) 往復文 照会、回答、請求、督促、諮問、答申、報告、協議、申請、進達、建議、副申、具申、内申、勧告、通知、送付、依頼等をいう。

(6) 内部文 伺、復命書、供覧、事務引継書等をいう。

(7) その他の公文 議案文、証明書、契約書、表彰状、儀式文等前各号に掲げる公文書以外の公文書をいう。

(公文書の左横書き及び書式)

第3条 公文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令(様式の部分を除く。)

(2) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(3) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの

(4) 議案文、表彰文、儀式文その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの

2 公文書の書式は、別に定める。

(公文書の記号及び番号)

第4条 公文書には、次の各号により記号及び番号を付けなければならない。

(1) 条例、規則、告示及び公告 組合名を冠し、それぞれ総務課備付けの条例番号簿、規則番号簿、告示番号簿又は公告番号簿により番号を付ける。

(2) 訓令 組合名を冠し、総務課備付けの訓令番号簿により番号を付ける。

(3) 達及び指令 組合名を冠し、総務課備付けの達番号簿及び指令番号簿により番号を付ける。

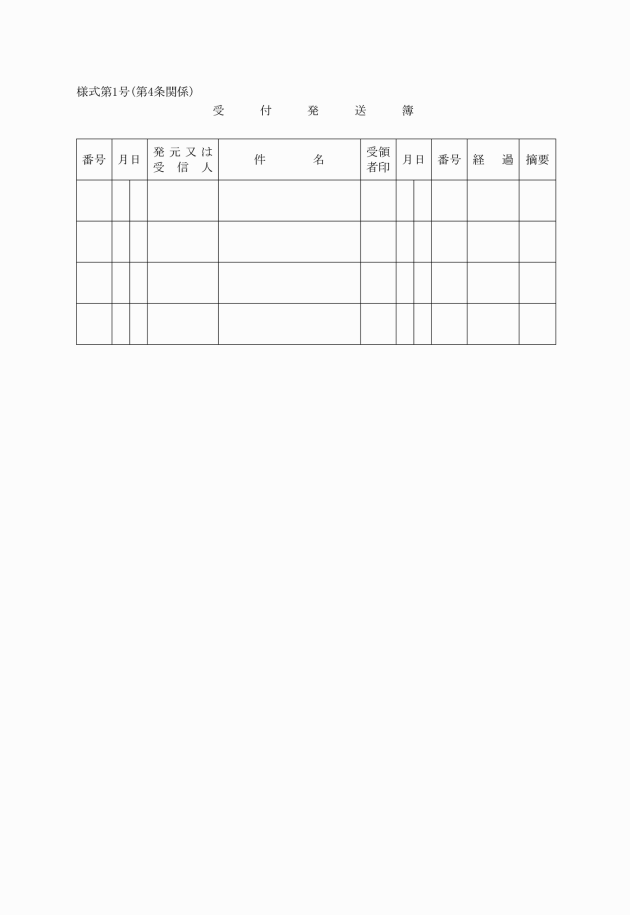

(4) 通達文及び往復文 組合名及び課の首字を付し、総務課備付けの受付発送簿(様式第1号)により、番号を付ける。

(公文書の記名)

第5条 公文書の記名は、管理者名(法令の規定に基づき組合名を用いるものとされているものについては組合名)を用いるものとし、庁内を除くほか、課長名、課名をもって文書を発することはできない。

(文書の受付)

第6条 組合に到達した文書は、総務課において受け付けするものとする。ただし、組合で受け付けることが適当でない文書は、符せんを付けて転送又は返送の手続をしなければならない。

2 郵便料金が未納又は不足の文書は、公務に関係があると認められるものに限り、その未納又は不足の料金を納めて受け付けることができる。

(文書の交付)

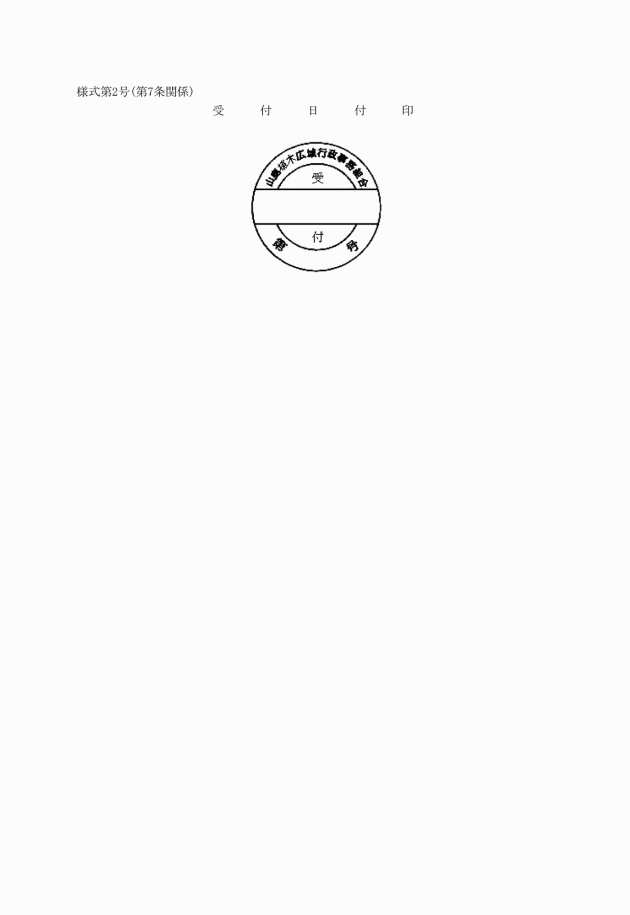

第7条 総務課において、受付した公文書は、次の各号によりこれを取り扱わなければならない。

(2) 親展文書は、開封しないで封筒に受付日付を押し、親展受付簿に所要事項を記載し、交付する。

(4) 書留郵便物は、書留受付簿に所要事項を記載し、交付する。

(処理方針)

第8条 主管課長は、文書の受付を受けたときは、遅滞なくこれを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示して、これを課員に交付しなければならない。

2 課員は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、速やかに起案その他必要な措置をとらなければならない。

(1) 軽易なもので文書の余白に処理案を朱書して処理できるもの

(2) 定例的なもので所定の簿冊に要旨を記入して処理できるもの

(3) 軽易な照会事項で照会用紙で処理できるもの

(4) 文書の不備により返送を要するもので符せん用紙で処理できるもの

2 諸証明は、証明簿を用いること。

(例文の設定)

第10条 例文を設定する必要があるときは、主管課長は、あらかじめ総務課長と協議して定めることができる。

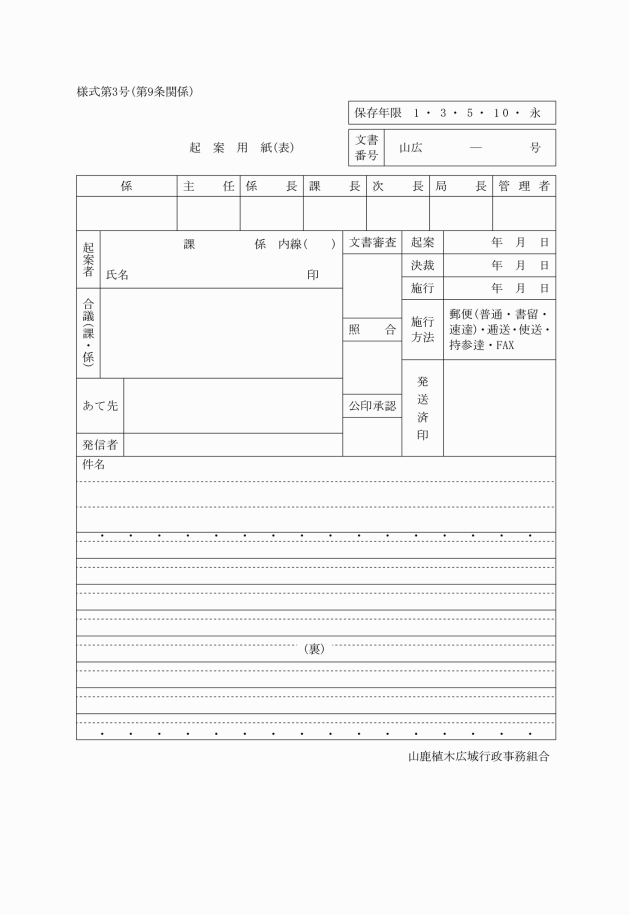

(起案の方法)

第11条 文書を起案するに当たっては、その内容が適法、かつ、適当なものであるとともに、その表現が正確、かつ、明瞭であるようにしなければならない。

2 起案の具体的方法は、次の各号によらなければならない。

(1) 文書に用いる漢字、漢字の音訓、仮名づかい及び送り仮名は、それぞれ当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)、当用漢字音訓表(昭和48年内閣告示第1号)、現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によること。

(2) 特別の場合を除き黒インクを用い、訂正したときは、起案者は、訂正箇所に認印を押すこと。

(3) 公文書の書式が定められているものは、その書式によること。

(4) 必要により簡単な起案理由、関係法令、参考となる事項又は資料を添付すること。

(5) 電報案は、特に簡明にし、余白に総字数を記載すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、総務課長が特に必要と認めて指示した事項

(1) 管理者の決裁を要するもの

(2) 事務局長限りで決裁するもの

(3) 課長限りで決裁するもの

(回議)

第13条 回議案は、関係課員に回議した後、起案者又は内容を説明することができる者が持ち回り、上司の決裁を受けなければならない。ただし、特に軽易な回議案については、この限りでない。

(合議)

第14条 他課の主管事務に関係のある回議案は、その関係の課に合議し又は回覧しなければならない。

2 合議又は回覧を受けた課は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。

(回議又は合議における訂正)

第15条 回議案の回議又は合議を受けた者が、その記載事項のうち、金額その他重要な事項を訂正するときは朱書し、訂正者は、訂正箇所に認印をしなければならない。

(合議における調整)

第16条 前条の規定により合議を受けた課において訂正するときは、主管課に協議しなければならない。この場合において、協議が整わないときは、上司の指示を受けて処理しなければならない。

(後閲)

第17条 回議又は合議を受けた事項について、代決した場合は、代決者は、回議案の当該箇所の上部に「後閲」と朱書しなければならない。

2 前項の規定により代決した回議案は、上司の出勤後、遅滞なく閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(専決者及び代決者が不在のときの手続)

第18条 決裁を受ける場合において、専決者及び代決者が不在のときは、急施を要するものについては、その不在者の箇所「不在」と朱書して上司の決裁を受けることができる。この場合において、前条第2項に準じて速やかに後閲を受けなければならない。

(廃案等)

第19条 回議案が、回議又は合議中に廃案となり、又は重大な要旨の変更を受けたときは、起案者は、当該回議案の上部欄外に「廃案」若しくは「要旨変更」と朱書し、かつ、回議又は合議した関係者に供欄し、又はその旨を通知しなければならない。

2 回議案について、決裁後その施行前に、廃案又は要旨の変更の必要を生じたときは、起案者は次の各号により処理しなければならない。

(1) 廃案を必要とする場合は、廃案の理由を付して当該回議案を廃案とする伺を新たに起案し、廃案とすべき回議案を添えて決裁を受け、決裁後は、廃案となった回議案に「廃案」と朱書して関係文書とともに保存する。

(2) 要旨の変更を必要とする場合は、要旨の変更の理由を付して当該回議案の要旨を変更する伺を新たに起案し、要旨を変更すべき回議案を添えて決裁を受け、決裁後は、添付した回議案に「要旨変更」と朱書し、要旨変更後の内容により施行する。

(文書の審査)

第20条 第12条に規定する回議案は、主管課長に回議し、かつ、関係課長に合議した後、総務課長に提出し、その審査を受けなければならない。

2 前項の審査は、総務課長からあらかじめ、審査を要しないと認めた回議案については行わない。

4 決裁を終った回議案(以下「決裁文書」という。)は、決裁日付を記載しなければならない。

(番号の記入)

第21条 決裁文書には、第4条の規定により番号を記入しなければならない。

(浄書及び照合)

第22条 決裁文書で浄書を要する文書は、主管課において浄書及び照合しなければならない。この場合において、照合者は、それぞれ起案用紙の所定欄に認印を押さなければならない。

(公印の押印)

第23条 浄書した文書には、山鹿植木広域行政事務組合公印規程(昭和50年規程第1号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、儀式文等で公印を押すことが適当でないもの及び軽易な文書で別に定めるものについては、この限りでない。

2 公印の使用に当たっては、公印の保管者は、決裁文書と浄書した文書を審査した後、その承認を与えなければならない。

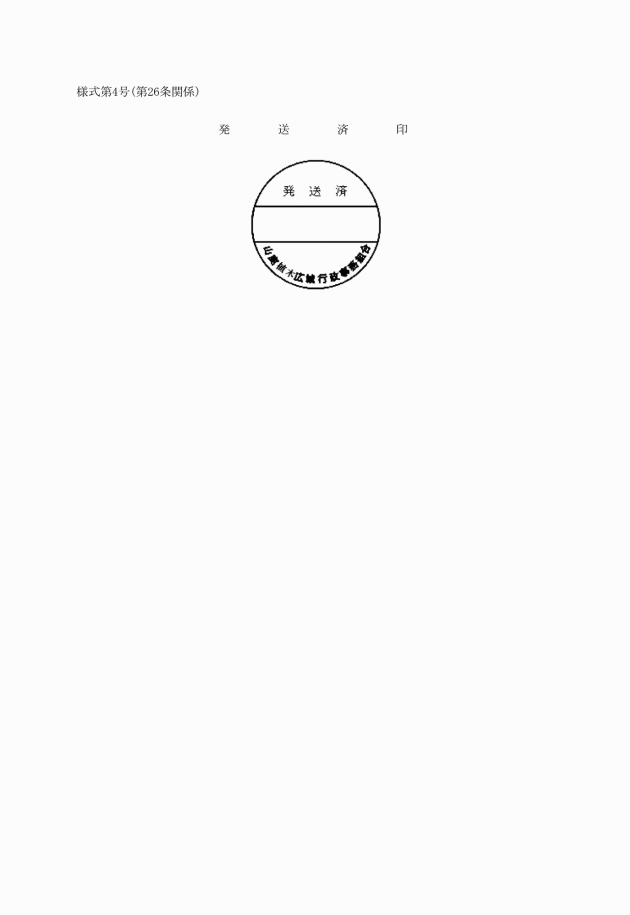

(発送文書の取扱い)

第24条 浄書した文書で発送する文書(以下「発送文書」という。)は、決裁文書をそえて、次の各号に定めるところにより総務課に回付しなければならない。ただし、電報、秘密文書及び主管課において持参達又は直接交付する必要のある文書は、主管課において発送の手続を執るものとする。

(1) 次号に掲げる発送文書以外の発送文書は、主管課において、はがき又は封筒に発送先を明記し、封筒にあってはのりづけ密封して回付する。

(2) 小包は、主管課において包装し、発送先を明記して、回付する。

第25条 総務課長は、前条の規定により回付を受けた発送文書は、郵便により発送しなければならない。ただし、総務課長の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 議案文の決裁文書 主管課において議案原稿2部を作成して、決裁文書とともに総務課長に送付するものとする。

(2) 条例及び規則の公布の決裁文書 主管課において浄書した条例案文又は規則案に署名用紙を添付して、管理者の署名を受けた後、当該署名を受けた条例又は規則は、総務課長に送付するものとする。

(未完結文書の整理)

第28条 未完結文書は、常に整理し、主務者が不在の場合でもその経過が分かるようにしておかなければならない。

(完結文書の編さん)

第29条 各課長は、完結文書を次の各号により仮編さんさせなければならない。

(1) 完結文書は、次条の規定の区分により、編さんしなければならない。

(2) 簿冊の厚さは、10センチメートルを限度として編さんすること。ただし、紙数の多少によって、分冊又は数年度分を合冊して編さんすること。

(3) 施行年月日の順に上から下に編さんすること。

(4) 簿冊は1冊ごとに目次をつけるとともに、表紙及び背表紙をつけること。

(文書の編さん区分)

第30条 文書の編さんは、原則として、会計年度ごとに行うものとし、これを6種に分け、次の保存期間に区分して編さんし保存しなければならない。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

(6) 第6種 保存不要

3 保存期間は、その翌年度の4月1日から起算する。

4 各課長は、保存期間を超えて保存する必要が生じたときは、総務課長と協議の上、保存期間を変更することができる。

(保存文書の保管)

第31条 保存文書は、文書倉庫に所定期間保存し、総務課長が保管しなければならない。

2 係員以外の者は、総務課長の承認がなければ、文書倉庫内に立ち入ってはならない。

第32条 各課長は、第29条の規定による仮編さんの完結文書及び保存文書は、所定の場所に整理保管するとともに、重要なものは、火災、盗難等の予防措置を講じなければならない。

(保存文書の借覧)

第33条 文書倉庫内の保存文書を借覧しようとする者は、保存文書借覧簿に所要事項を記載し、総務課長の承認を受けなければならない。

2 借覧期間は7日以内とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、総務課長の承認を得て1箇月以内に限り借覧することができる。

3 借覧期間は、期間内であっても総務課長から返還の請求があったときは、直ちに返還しなければならない。

第34条 借覧した保存文書は、他人に転貸し、又は抜き取り、取り替え、若しくは訂正してはならない。

2 借覧した保存文書を破損又は亡失したときは、直ちに総務課長に届け出て、その指示を受けなければならない。

3 借覧した保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(部外者の保存文書閲覧)

第35条 保存文書は、職員以外の者に閲覧させ、又は謄写させることはできない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(保存文書の廃棄)

第36条 保存期間が満了した保存文書は、総務課長が主管課長に合議し、その文書中印章等移用のおそれがあるもの又は秘密に属するものを抹消し、又は裁断した上、廃棄するものとする。ただし、保存期間が満了しない文書のうち、総務課長又は主管課長において保存の必要がないと認めるものについても、また同様とする。

(委任)

第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成17年1月14日訓令第1号)

この訓令は、平成17年1月15日から施行する。

附則(平成28年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

第1種(永久保存) 1 条例又は規則の制定又は改廃の関係資料 2 訓令、告示又は内規で重要なもの 3 議会に提出したもので重要なもの及び議決書、会議録 4 公印の制定又は改廃に関するもの 5 審議会等の諮問又は答申に関するもので重要なもの 6 許可、認可等で重要なもの 7 裁決、裁定若しくは決定又は訴訟に関するもの 8 統計、年報、研究調査資料等で特に重要なもの 9 叙位叙勲、ほう賞又は表彰に関するもの 10 職員の任免、身分又は賞罰に関するもので重要なもの 11 恩給及び年金に関するもの 12 審議会等の委員等の任免に関するもの 13 審議会等の議事録で重要なもの 14 職員、委員等の履歴書 15 予算、決算等の重要な財務に関するもの 16 1から15までに掲げるもののほか、永久保存を必要とするもの 第2種(10年保存) 1 訓令、告示又は内規(重要なものを除く。) 2 議会に提出したもの(重要なものを除く。) 3 審議会等の諮問又は答申に関するもの(重要なものを除く。) 4 許可、認可等(重要なものを除く。) 5 統計、年報、研究調査資料等で重要なもの(特に重要なものは除く。) 6 職員の任免、身分又は賞罰に関するもの(重要なものを除く。) 7 予算、決算、支出負担行為、出納、債権管理、その他の会計に関するもので重要なもの 8 公有財産又は物品の管理に関するもので重要なもの 9 報告、届出又は復命で特に重要なもの 第3種(5年保存) 1 統計、年報、研究調査資料等(重要なものを除く。) 2 審議会等の議事録(重要なものを除く。) 3 予算、決算、支出負担行為、出納、債権管理、その他の会計に関するもの(重要なもの及び軽易なものを除く。) 4 公有財産又は物品の管理に関するもの(重要なもの及び軽易なものを除く。) 5 建議又は陳情に関するもので重要なもの 6 報告、届出又は復命で重要なもの 7 職員の旅行命令又は旅行依頼に係るもの 第4種(3年保存) 1 補助金等の交付に関するもの 2 一般行政事務の施策に関するもの 第5種(1年保存) 1 予算、決算、支出負担行為、出納、債権管理、その他の会計に関するもので軽易なもの 2 公有財産又は物品の管理に関するもので軽易なもの 3 建議又は陳情に関するもの(重要なものを除く。) 4 報告、届出又は復命(重要なものを除く。) 5 広報に関するもの |